‘तंग आ चुके हैं कश्मकश-ए-ज़िन्दगी से हम, हम ग़मज़दा हैं लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िन्दगी से हम.’

आज़ादी के दस साल भी नहीं हुए और समाज के प्रति इतनी निराशा लिए लीक से हट कर बनी गुरूदत्त की फिल्म ‘प्यासा’ ने कई सवाल खड़े कर दिए. लगा गुरुदत्त की इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा भी जाग उठा. अपने आस पास देखने लगा. ‘प्यासा’ देखने वाले हर बार सोचते हैं कैसे रचा होगा यह शाहकार. गुरूदत्त असमय ही सिनेमा के तिलिस्म और चकाचौंध से गायब हो गए. बहुत ही कम फिल्में बनाईं और हिन्दी सिनेमा के लेजेंड बन गए. अगर वह और जीए होते तो हिंदी सिनेमा का रुप और भाव आज कुछ और ही होता. उनके बारे में कहा जाता है कि वह समय से आगे सोचा करते थे. गुरूदत्त की फिल्में सिर्फ फिल्म भर नहीं होती थीं, एक अतृप्त कलाकार की बैचेनी और छटपटाहट में भी एक संपूर्ण और सर्वोत्तम कलाकृति होती थीं. ‘प्यासा’ भी उनकी एक सर्वोत्तम कलाकृति थी.

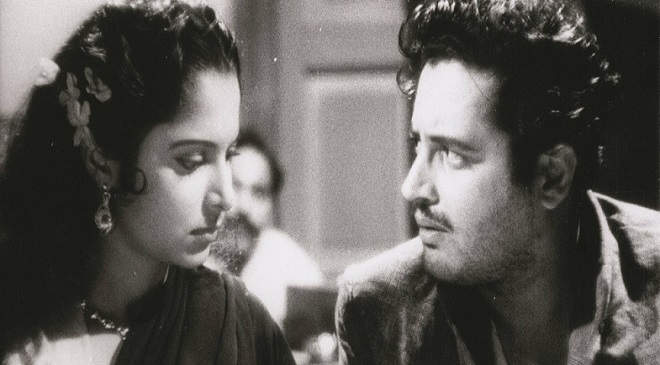

गुरुदत्त की काव्यात्मक फिल्म ‘प्यासा’ का संदेश यही था कि इस दुनिया में शोहरत और दौलत की ही पूछ होती है न कि एक ऐसे शायर की जिसके पास उसके चंद नज्मों के अलावा न तो अपने परिवार को देने के लिए कुछ रहता है और न अपनी महबूबा को देने के लिए कुछ. इस फिल्म में प्यार के दो पक्षों को दिखाया गया जिसका एक पक्ष समाज में इज्जत के साथ जीने वाली लड़की ‘मीना’ (माला सिन्हा) की मुहब्बत का था तो दूसरा पक्ष एक ऐसी तवायफ ‘गुलाबो’ (वहीदा रहमान) का था, जिसकी सुबह ईश्वर के प्रार्थना से नहीं बल्कि शायर के नज्मों से होती थी.

गुरुदत्त की काव्यात्मक फिल्म ‘प्यासा’ का संदेश यही था कि इस दुनिया में शोहरत और दौलत की ही पूछ होती है न कि एक ऐसे शायर की जिसके पास उसके चंद नज्मों के अलावा न तो अपने परिवार को देने के लिए कुछ रहता है और न अपनी महबूबा को देने के लिए कुछ. इस फिल्म में प्यार के दो पक्षों को दिखाया गया जिसका एक पक्ष समाज में इज्जत के साथ जीने वाली लड़की ‘मीना’ (माला सिन्हा) की मुहब्बत का था तो दूसरा पक्ष एक ऐसी तवायफ ‘गुलाबो’ (वहीदा रहमान) का था, जिसकी सुबह ईश्वर के प्रार्थना से नहीं बल्कि शायर के नज्मों से होती थी.

प्यासा का शायर विजय उत्तर औपनिवेशिक काल के भारत के उस बेरोजगार युवक की कहानी है जो सोसायटी और सिस्टम से निराश रहता है. 1957 में रिलीज हुई प्यासा में समाज से निराश नायक ‘विजय’ को देखकर सभी हैरान हो गए थे. 20 वर्षीय वहीदा ने नर्तकी ‘गुलाबो’ के रूप में बतौर अभिनेत्री अपनी पहली फिल्म दी. गुरुदत्त फिल्म को दुखद अंत देना चाहते थे, परंतु मित्रों की सलाह पर उन्होंने ऐसा नहीं किया.

फिल्म में एक संवाद है जो न सिर्फ समाज पर करारी चोट करता है बल्कि गुरूदत्त के समय से आगे सोचने की काबलियत को भी हमारे सामने लाता है – ‘मुझे शिकायत है उस समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है. दोस्त को दुश्मन बनाता है. बुतों को पूजा जाता है, जिन्दा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है. किसी के दुःख दर्द पर आंसू बहाना बुज़दिली समझी जाती है. छुप कर मिलना कमजोरी मानी जाती है.’

साहिर और सचिन देव बर्मन ने और कई फिल्में साथ-साथ की हैं मगर सुर और बयानी का जो मुकम्मल जोड़ उन्होंने प्यासा में साधा, वह अन्य किसी फिल्म में शायद ही प्यासा वाला पिच अख्तियार करता है.

मीना का रोल अपने समय के लिए काफी जटिल और चैलेंजिंग रहा होगा, और माला सिन्हा कभी कमाल की अभिनेत्री नहीं रहीं, लेकिन प्यासा की मीना को वह काफी अर्थपूर्ण बनाए रखती हैं. अबरार अल्वी साहब की लिखाई भी, सिर्फ प्यासा में ही नहीं, गुरु दत्त के पूरे फिल्म करियर का एक अभिन्न अंग रही है.

-मुर्तज़ा अली खान